実際にパティシエを目指すとなると、まず思い浮かぶのが製菓専門学校への進学ですよね。

やっぱり専門学校に通うべき?それとも、すぐにお店に就職して修行するほうが早い?

そんな疑問にお答えする、先輩パティシエ達のリアルな声を集めてみました!

パティシエとは?

「パティシエ」はフランス語(仏:pâtissier)で「菓子製造人」を意味しており、菓子やデザートを作る職人のことを指します。女性だと「パティシエール(pâtissière)」と表すこともありますが、一般的には男女関係なく「パティシエ」と呼ばれることが多いです。

ちなみに、洋菓子を製造して販売するお店は「パティスリー(pâtisserie)」と呼ばれています。

パティシエの仕事内容

パティシエの主な業務は、洋菓子店や結婚式会場、洋菓子工場、レストラン、カフェなど、洋菓子・デザートを提供するあらゆる場所で洋菓子を作ることです。詳しい仕事内容は業態やお店によって異なりますが、大きな括りでは「洋菓子の製造」として認識されています。

洋菓子作りのプロフェッショナルとして、素材の特徴・性質といった知識をもとに、様々な洋菓子を生み出していく仕事です。

パティシエの仕事を探す

パティシエの種類・役割

同じ「パティシエ(菓子製造人)」でも、作る菓子の種類や仕事内容、役割によって別の呼び方をする場合もあります。

同じ「パティシエ(菓子製造人)」でも、作る菓子の種類や仕事内容、役割によって別の呼び方をする場合もあります。

専門のお菓子ごとの呼び名

- ショコラティエ(chocolatier):チョコレート菓子専門のスペシャリスト

- コンフィズール(confiseur):飴細工、キャラメルな砂糖菓子専門のスペシャリスト

- グラシエ(glacier):アイスクリーム、ソルベなど氷菓専門のスペシャリスト

作業担当ごとの呼び名

- トゥリエ(trier):生地全般の製造担当

- フルニエ(fournier):オーブン担当

- アントルメンティエ(entremétier):盛り付け、デコレーションの仕上げ担当

役割・役職ごとの呼び名

- シェフパティシエ(chef pâtissier):菓子製造の最高責任者

- スーシェフ(sous chef):シェフパティシエの補佐

パティシエになるには専門学校に行くべき?

パティシエは専門職。専門学校や製菓学科のある学校に通うのは、自然な流れのように感じますよね。

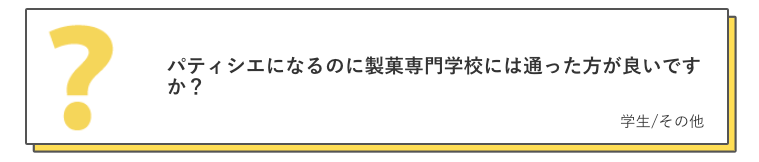

パティシエは専門職。専門学校や製菓学科のある学校に通うのは、自然な流れのように感じますよね。ところが、パティシエントの匿名型アンケート「パティシエ世論BOX」に投稿されたこの質問には、意外な回答が集まっています。

2023年12月時点では、この質問に回答した1549人のうち「通った方がいい」が52%(809人)、「通わなくてもいい」が48%(740人)。

2023年12月時点では、この質問に回答した1549人のうち「通った方がいい」が52%(809人)、「通わなくてもいい」が48%(740人)。ほぼ半々という結果になっています。

通ったほうがいい派がやや多く、現役パティシエや、スタッフを採用・教育する側であるオーナーたちからは、さまざまな意見が寄せられました。

そこで今回は、アンケートに寄せられたコメントを引用しながら、「専門学校に通う」ことのメリットとデメリットを考えていきたいと思います。

実際に専門学校に通う・通わないで、パティシエの仕事にはどう影響してくるのでしょうか。

これからパティシエになりたいという方は、参考にしてみてくださいね。

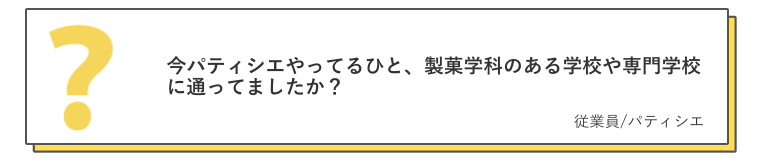

専門学校に通わずパティシエになった人の割合は?

「今パティシエやってるひと、製菓学科のある学校や専門学校に通ってましたか?」 という質問では、46%の人が「通っていない」と回答しています。(2023年12月時点/778人が回答)

「今パティシエやってるひと、製菓学科のある学校や専門学校に通ってましたか?」 という質問では、46%の人が「通っていない」と回答しています。(2023年12月時点/778人が回答)専門学校に通わずに現場に入り、パティシエとしてキャリアを積む人も少なくない事が分かりますね。

「その職場のやり方」に対する順応性が必要

多くの専門学生が就職後につまづくと思われるのは、‟学校”と‟職場”の違い。学校では1〜2年かけて製菓について学びますが、それが絶対的なルールではありません。

材料や道具の呼び方が違ったり、手順が違ったりすることも多くあります。

「学校ではこう習ったのに」といって就職したお店のやり方をうまく吸収できないと、先輩やオーナーにとって悩みのタネになってしまうかもしれません。

大事なのは『パティシエという仕事』への姿勢

アンケート結果では意見はほぼまっぷたつに割れましたが、両派で同じ考えを述べているオーナーからのコメントもあります。専門学校に行った人は、学校の経験を現場に活かすことができるかどうか。

行っていない人は、自分で学んでいくという意志があるかどうか。

オーナーたちが考えるのは、学校へ行っても行かなくても、パティシエの仕事に向き合う姿勢を大切にしてほしいということ。

「製菓理論や食品衛生について、知識をある程度持っておいてほしい」と望むオーナーもいますが、学校に通ったかどうかは、パティシエという仕事をする上で大きな問題ではなさそうです。

パティシエ未経験でもチャレンジできるお店もある!

本人の勉強する姿勢とやる気次第で、パティシエの専門学校に通っていなくても採用してくれるお店はたくさんあります。実際に面接に進む際には、自分で学んだことや意欲をしっかりアピールしていけるよう準備しておきましょう。

未経験歓迎の求人を探す

パティシエの専門学校へ通う【デメリット】

それでは、「通わなくてもいい派」の意見を参考にしながら、パティシエの専門学校へ通う場合に考えられるデメリットについて検証していきます。パティシエの専門学校は学費が高い

製菓専門学校の1年あたりの学費は約150〜200万程度。

製菓専門学校の1年あたりの学費は約150〜200万程度。私立大学の初年度学費が平均130万円なので、4年制大学と同等以上と考えると高額ですよね。

実習の比率や教育体制、学校の設備が整っているほど、学費が高くなります。

無理して奨学金を借りて専門学校に行けば、見習い時代の少ない給与を奨学金の返済にあてて、苦しい生活になってしまう可能性もあります。

進学を迷っている方は、専門学校に通うことで得られるメリットと必要な学費を踏まえて、自分の道を考えてみてくださいね。

※文部科学省調べ「私立大学等の平成29年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」参考

現場で働いて覚えるほうが早く技術向上できる

やる気さえあれば、実際にパティシエとして現場で働いて覚えたほうが、技術が早く身につくという意見もあります。

やる気さえあれば、実際にパティシエとして現場で働いて覚えたほうが、技術が早く身につくという意見もあります。専門学校に通わず、未経験から就職する場合、多くは皿洗いや掃除などの雑務からスタートすることに。

すぐに商品作りに関わるのは難しいものの、先輩たちの仕事を目で見て覚え、営業終了後に練習するなどの努力を重ねていれば、少しずつ仕事を任せてもらえるようになるかもしれません。

パティシエの専門学校へ通う【メリット】

専門学校に通って得られるメリットを解説します。製菓理論を学べる

温度や湿度、状態、作業環境などが仕上がりに大きく影響するお菓子作りは、クリエイティブでありながら「理論」で成り立つもの。

温度や湿度、状態、作業環境などが仕上がりに大きく影響するお菓子作りは、クリエイティブでありながら「理論」で成り立つもの。「お菓子は科学」とも言われますが、カリキュラムに沿って理論を学ぶことができ、先生に質問できる環境があることも、学校に通うことで得られる大きなポイントです。

学校では、お菓子の配合・扱い・仕上げ方などを一通り習います。

基本の生地やクリームから焼き菓子やデセールまで幅広く経験できるので、現場に入ったときに学校での経験を思い出しながら仕事を吸収していくことができます。

就職に有利になる場合もある

就職先によっては圧倒的に有利になるという意見も。

就職先によっては圧倒的に有利になるという意見も。そして、専門学校には個人店から大手企業まで新卒採用の求人が届くので、学校に行かずに就職活動をするより選択肢が広がるともいえます。

パティシエになるために役立つ資格が取れる

パティシエになるために必須の資格はありませんが、あると実務や就職に役立つことは確かです。国家資格である「製菓衛生師」「菓子製造技能士」は受験資格として実務経験が必要ですが、製菓専門学校に通うことで受験資格をクリアできる場合もあります。

しかし専門学校も幅広いため、「座学」がほとんどなく実習中心の学校では、製菓衛生師免許の受験資格はもらえないところもあります。

実習の設備や授業内容、教育方針も学校にもよるので、専門学校に行く場合は内容をしっかり事前確認しておく必要があるでしょう。

パティシエになるのに必要な資格

日本ではパティシエとして働くために資格は必須とされていません。しかし関連する資格としては、「製菓衛生師」「菓子製造技能士」「職業訓練指導員(パン・菓子科)」などがあります。

一方、洋菓子の元祖・フランスでは、パティシエとして働くのに国家資格が必須です。

社会的ステータスの高い職業とされている分、敷居も高いことがわかりますね。

製菓衛生師

製菓衛生師法で定められた国家資格。菓子製造の技術と知識が問われ、取得するとパティシエとしての技術・知識を国から認められた証明となる。- 指定の製菓衛生師養成施設で、1年以上勉強し、技能等を修得したもの

- 中学校、外国人学校中等部卒業者で、2年以上菓子に関する実務を経験した者

- 年に1回、各都道府県ごとに実施される試験を受験する必要があります。

- 科目は「衛生法規」「栄養学」のほか、実技試験も含まれます。

菓子製造技能士

菓子の製造に関して従事者の能力を高め、またその技術を社会に広め、理解してもらうために設けられた一定の基準に達した製造者に与えられる国家資格。取得するとパティシエとしての技術・知識を国から認められた証明となる。

和菓子・洋菓子それぞれで1級・2級があり、実務経験必須のため、何年か経験を積んだ技術者を目指す「技能レベルを証明する資格」と言える。

- 1級:実務経験7年以上

- 2級:実務経験2年以上

- 年に1回、各都道府県ごとに実施される試験を受験する必要があります。

- 1級:学科試験のほか、複数の洋菓子の製造とデコレーションなどの実技

- 2級:学科試験のほか、ジェノワーズのデコレーションなどの仕上げ実技

食品衛生責任者

「食品衛生責任者」食品衛生責任者養成講習を受講した者などで、店舗の食品衛生責任者として選ばれている者のこと。パティシエとして働くのに必須ではありませんが、独立して店舗を持つ際に必要になります。

3科目、合計6時間の講習を受けることによって修了証が交付されます。

ただし「製菓衛生師」「調理師」などの資格を持っていれば、講習を受けずに食品衛生責任者になることができます。

職業訓練指導員(パン・菓子科)

職業能力開発施設等で、実技や専門学科を指導するための資格。- 職種に関する学歴と実務経験必要年数を満たすこと

- 1級または2級パン製造技能士、菓子製造技能士の保有者は実務経験不要

- 年に1回、各都道府県ごとに実施される試験を受験する必要があります。

- 学科試験:指導方法、系基礎学科、専攻学科

- 実技試験:パン・菓子製造

また、自分でお店を開業する際には「食品衛生責任者」の資格が必要です。取得には講座の受講が必要ですが、製菓衛生師資格を持っていると講座の受講は免除されます。

パティシエを目指すためにしておきたい勉強

パティシエとして働くにあたって、菓子製造の知識・技術のほか、身につけておきたいのがフランス語です。将来フランス留学を考えている方はもちろんですが、留学の予定がない方もフランス語を勉強しておいて損はありません。

なぜなら、パティシエの日常業務には絶えずフランス語がつきまとうからです。

例えば材料名・器具の名前・作業工程をはじめ、レシピやケーキの名前もフランス語で記載されていたり、シェフや先輩からの指示もフランス語で示されたりすることが多いです。

また、フランス語以外であれば、基礎的な計算力や思考力は身につけておきたいところなので、算数・数学を学ぶことが必要。

洋菓子作りは科学と言われることもあり、小麦粉・砂糖・卵など…様々な材料を正しい配合で組み合わせないと失敗につながります。

レシピに書いてある分量をもとに、製造量に合わせて掛け算するなどは日常的で、四則計算やパーセンテージの出し方などの計算を間違ってしまうと、配合が狂ってしまいます。

このように、パティシエには緻密な計算力が必要なのです。

パティシエの就職先は?

パティシエになれたらそんな働き方があるのでしょうか?就職先について解説します。

洋菓子店・パティスリー

多くのパティシエが活躍しているのが、パティスリー・洋菓子店です。個人経営の小さなお店や、昔からの老舗、流行りのスイーツが並ぶ中型店、そして企業が運営するチェーン店など、形態・規模もさまざま。

パティスリーは、仕込みから仕上げまでの製菓業務はもちろん、販売、店舗レイアウト、素材の選定まで、お店の運営に関わる業務のほとんどを自店で行います。

基礎的な製造技術が身につくだけでなく、販売促進の考え方や実際の売上・経費の推移など、意欲次第では「店舗運営」についてもどんどん学べる機会があるのが魅力。

将来の独立やスピード感のある成長を目指している人にとっては非常に魅力的な職場といえます。

中には販売業務からスタートするお店もあり、お客様と直接やりとりをすることで、求められるものを肌で感じる感覚やセンスが身につけられます。

洋菓子店・パティスリーの求人はこちら (別タブで開きます)

ホテル

ホテルのパティシエはペストリーでの勤務となり、その中でレストラン・カフェ・宴会、またギフトスイーツを提供するブティックでのお菓子作りに携わります。そのため提供数が多く、作業の効率化を図るため分業制が確立されており、焼き場・仕上げ場など細かくポジションに分かれるところもあるようです。

このような環境では、スピーディかつ効率的に決められた数を提供するスキルが身につきます。

大量調理の方法が学べることに加えてアシェットデセール(皿盛り)ができるのも、ホテルで働く大きな魅力です。

実務以外に関して言えば、洋食や和食の料理人、サービススタッフなどパティシエとは異なる職種の人と働くことも特徴的。

様々な人と連携して業務をうまく進める、コミュニケーションスキルが身につく環境です。 ホテルの求人はこちら (別タブで開きます)

ブライダル・ゲストハウス

ブライダルは、披露宴の予定が分単位で進んでいきます。スケジュールに沿って数十〜百数十人分の料理を正確に提供することが、パティシエ含めキッチンスタッフ全員の共通目標です。

披露宴の進行を把握する広い視野と、周囲の動きを見ながら自分のやるべきことを察知する臨機応変な行動力、とっさの判断力が備わります。

さらにデザートよりもはるかに料理の割合が多いコース料理は、パティシエが料理人の補助に回ることも。料理の食材や調理方法などを直に学ぶことができるので、お菓子に限らず幅広く食に興味がある人にとっては魅力的です。 ブライダルの求人はこちら (別タブで開きます)

レストラン

レストランでは、皿盛りのデセールやコースの最後のデザートなど、見た目の華やかなケーキづくりが行えます。料理がメインの飲食店では、パティシエを何人も雇うことはできません。

そのためほぼすべての工程を1〜2人程度で行う必要があり、技術、レシピ考案などの商品開発はもちろん、原価計算などの知識も必要になってきます。

設備の充実度はパティスリーなどに比べて低く、限られたスペース、設備、器具の中でパフォーマンスを発揮しなければいけません。

また温かい料理をすぐ近くで調理するため、温度管理の難しさもあります。 レストランの求人はこちら (別タブで開きます)

カフェ

カフェで働くパティシエはデザート作りだけでなく、接客や調理をすることも多いです。ランチの時間帯での簡単な盛り付けや仕込み以外にも、お客様からオーダーをとったり、料理をテーブルまで運んだり。

デザートの準備だけを担当するというのは少なく、+αで仕事を兼ねることがほとんどです。

慣れるまでは戸惑うかもしれませんが、お客様と直接コミュニケーションをとったり料理のスキルを磨いたりできる環境です。 カフェの求人はこちら (別タブで開きます)

工房・工場

工場など大規模な製造専門の施設の中で、大量の商品の製造を行います。自社商品の製造はもちろん、「OEM」として企業からの依頼を受けて商品の製造を請け負うこともあります。

大量の商品を大人数で製造することになるため、仕事量の予想がつきやすく、仕事内容や勤務時間を調整しやすいという特徴があります。

また、パティスリーと比べると勤務時間は短く、休日は多い傾向があります。

ただ、生菓子や焼き菓子などの工程ごとに担当が分かれているため、同じセクションをずっと担当し続けることもあり、他の業態に比べて様々な技術を短期間で身につけることができません。

1つのことをコツコツやり続けることが得意な方に向いている環境です。 工房・工場の求人はこちら (別タブで開きます)

パティシエのやりがいと厳しさ

次に、パティシエのやりがいと厳しさについてお伝えしていきます。パティシエの仕事のやりがい

パティシエの仕事の最大の魅力は、自分の作ったお菓子で人に喜んでもらえたり、幸せにできたりすることです。食べてくれる人の笑顔を見れば、作り手である自分も笑顔になります。

仕事の疲れや苦労も吹き飛んで、頑張っていてよかったと思える。そして、また頑張ろうと思える。

パティシエにとって、お菓子のみならず、人々の笑顔を作り出せることは自身の喜びでもあり、大きなやりがいにつながります。 また、パティシエは、より美味しいお菓子を自分で考案していくことができます。

はじめはすでにあるレシピのアレンジからのスタートでも、経験を積み、感性を磨いていくことで、次第に自分の作りたいお菓子が見えてくるでしょう。

形のない素材から、センスやアイディアを生かしたお菓子を作り出すことのできるパティシエは、お菓子を通して自分の世界を表現できる、とてもクリエイティブな仕事なのです。 パティシエの仕事を探す

パティシエの仕事の厳しさ

小さいお店でも1日100個近くケーキを作り、すべてを同じクオリティで仕上げる必要があります。お菓子作りは手順や知識だけでなく、材料の混ぜ方や泡立て具合、生地のしまり具合など、感覚的に覚えることも多いです。

「何分混ぜれば必ずこの状態になる」という作業ではなく、温度、材料の鮮度にも影響されるため、練習の積み重ねには苦労を感じるでしょう。

また、パティシエの勤務時間は朝早くから夜遅くまで長く、休みも少ない職場が多いです。

1年目は月給18万円ほど、30代でも20万円〜25万円ほどの水準で、サラリーマンの初任給並みと言われることも。

特に個人経営のお店は売上を安定させるのが難しく、店舗によってはボーナスや昇給や社会保険もままならない場合もあります。

ケーキは時間をかけて手作りする工程が多い上、原価率が高いため利益が出にくいことが主な要因です。

特に修行時代は「将来のために働きながら学んでいる」と割り切って、将来のために精一杯成長していこうと思うことが大切です。

パティシエの一日の流れは?パティスリーの新人の場合

パティシエは忙しい仕事ですが、一言で「ケーキをつくる」と言ってもその中身は様々です。今回は筆者の入社1年目の、パティスリーでの1日の仕事内容を紹介します。

【朝の準備】パティシエの朝は早い!

●5:30起床

寝ぼけまなこで歯を磨き、朝の身支度をさっと済ませて出勤です。

パティシエは早朝出勤が基本なので、早起きは自然と習慣になります。

●6:30出勤

出勤したらコックコートに着替え、コック帽にきっちり髪を入れて、身だしなみを整えます。

作業場のカギを開け、前日から漂白していた多量のダスター(タオル)を洗い流してセットし、他のスタッフが出勤するまでに作業台をクリーナーで隅々まで拭き直します。

ショーケースの中もクリーナーを塗布してダスターで綺麗に拭いて、商品をすぐに冷やすことができるように冷蔵の電源を付けて温度を下げておきます。

工房の清掃が終わったらクレム・パティシエール(カスタードクリーム)の計量をし、炊いてバットに入れた氷で冷やしておきます。当日使うジェノワーズを解凍しておきます。ここまで一気に30分!

●7:00清掃

店内、店の前の清掃を行います。お客様から見える場所なので、特に丁寧に行います。

●7:30下準備

よく手を洗った後、クレム・パティシエールを氷の入ったバットから降ろし、オレンジのリキュールを加えてよく混ぜ合わせ、冷蔵庫の中にセットしておきます。

このくらいの時間から遅番のスタッフが出勤してきます。

1年目のパティシエは先輩や上司が素早く仕事に取り掛かれるよう、準備することも大切な仕事になります。

店だしのケーキ仕上げ

●8:00仕上げ作業

スタッフ総出で手分けして店出しの生菓子を作ります。

大体のベースは前日仕込んであるため、型から外してナッペしたり、カットしてセロファンでくるんでショーケースに並べたりしていきます。

お店のオープンまでに間に合わせなければいけないため、朝のこの時間が最もバタバタします。

●10:00開店

仕上げの終わったケーキをショーケースに揃え、お店をオープンさせます。お客様をお迎えしながら、翌日用の生菓子の仕込みを始めます。

●12:00お昼休憩

ほっと一息つける時間です。

焼き場の作業

●13:00焼成

午後からは店出しのケーキをつくる工房担当と、工場の焼き場担当に別れます。

筆者は焼き場担当だったので、焼き菓子の仕込みに入ります。

パイ生地を専用の機械を使って一定の薄さまで伸ばして、冷蔵庫で休ませ、タルトの生地も伸ばして1つ1つ手作業でプチガトーの型に張り付けて行き、焼いていきます。

続いてジェノワ―ズを焼き上げます。

焼き上げたジェノワーズは粗熱が取れたらすぐにショッカー(急速冷凍庫)にかけます。

次から次へと作業が回ってくるため、かなりタイトなスケジュールになります。

工房では売れ行きを見て店出しの生菓子を追加したり、その場で誕生日ケーキなどを作ります。

ウエディングケーキ作り

●15:00梱包とウェディングケーキづくり

焼き上がった焼き菓子を梱包したり、箱詰めしてリボンをかけていきます。

翌日分のウエディングケーキを作り始めるのもこの時間。あまり早くつくり過ぎても、状態が悪くなってしまいます。

お客様の思い入れの強い商品ですので、特に丁寧に作り上げて行きます。

●16:00発注作業

当日の製造がひと段落したタイミングで、フルーツと材料の在庫を調べて各業者さんに翌日納品分の発注をかけます。

その間も翌日分の仕込みや繁忙期に備えたジェノワーズなどのつくり貯め作業が続きます。

【閉店】お店の閉め作業

●20:00閉店

お店を閉め、翌日の準備をします。

使用した器具を洗浄し、洗い場も水滴一滴も残さずに丁寧にふき取ります。

お客様の口に入る商品をつくる現場なので、衛生第一です。

最後にダスターを漂白剤、洗剤の入ったボウルに漬け込んで翌日に備えます。

●20:30 1日の作業終了

最後に全員で翌日スムーズに作業が始められるよう申し送りをして、解散です。

各自着替えをして帰宅します。以上が1日の簡単なスケジュールです。

お店ごとや季節によっても仕事の内容は様々ですが、「パティシエの1日」のひとつとして参考にしてみてください。

パティシエの仕事は日々の積み重ねが成長につながります。

ただ、もちろん新人の時は作業が遅いので、目の前の仕事をこなすだけでも必死です。

そんな中でもウエディングケーキづくりなどは近くで作業を見るだけでも勉強になりますし、いつかは自分もこんなケーキを作りたいとモチベーションも上がります。

技術は見て盗め、とはよく言われることですね。

そうして1つ1つ、経験を積み上げることでお店作りにも、また自分自身のスキルアップにもつながっていくのではないでしょうか。

パティシエの歴史

次に、パティシエの歴史についてご紹介していきます。

パティシエのはじまり

パティシエのはじまりは、中世フランスと言われています。フランスの修道院では、「菓子は神と人間を繋ぐもの」という意味合いから日常的に洋菓子作りをする習慣があり、ミサの際には信者に甘いお菓子を配っていました。

そのお菓子を作る職人のことを「ウブロイエ(oubloyes)」と呼んでいたそうです。当時は一般市民がお菓子やパンを作ることは禁止されており、お菓子作りはウブロイエの特権とされていました。

その後、ウブロイエは器やパイ生地などに肉や魚を詰めるパスティ(パテ料理)も作るようになり、「パスティシエ」に分かれ、やがて「パティシエ」になったと言われています。

当時のパティシエは「甘いお菓子」というよりも「小麦粉を使った料理」を作る仕事でした。

1440年にはパティシエの協同組合が設立され、菓子作りはパティシエのみが許されることになりました。

しかし、そういった区別がない頃からの風習で、お菓子と惣菜(トレトゥール)が一緒に販売されている風景が、今でもフランスのパティスリーには残っています。

日本のパティシエブーム

日本で「パティシエ」という言葉が使われるようになったのは、2000年前後のこと。当時の人気テレビ番組「料理の鉄人」での活躍をきっかけに、パティシエブームが到来しました。代表となるトップのパティシエとしては、『モンサンクレール』の辻口博啓氏、『トシ・ヨロイヅカ』の鎧塚俊彦氏、『ル・パティシエ・タカギ』の高木康政氏など。

テレビの影響から、子供が将来なりたい職業ランキングの1位に輝くなど、職業としての認知度が急速に高まりました。

日本での洋菓子の発展

もちろん、洋菓子というものが日本に渡ってきたのは、パティシエブームよりもはるかに前です。明治時代にはすでにパウンドケーキが販売されていましたが、洋菓子専門店として日本で初めて開業したのは『村上開新堂』と言われています。

初代の村上光保氏は、フランス人パティシエのサミュエル・ペール氏に教えを受け、宮廷でフランス菓子作りを担っていました。

そのお菓子は非常に好評で、そのうち広く一般にも洋菓子を普及させるため、村上開新堂が誕生したのです。

1964年の東京オリンピックの前年には、フランス人パティシエのアンドレ・ルコント氏が『ホテルオークラ東京』のシェフに着任。

開催後も日本にとどまり『ルコント』をオープンしました。

本格的なフランス菓子に衝撃を受けた日本の若いパティシエ等は次々に渡仏。修行を経て帰国したパティシエたちが自らの店を立ち上げ、日本の洋菓子レベルは急速に向上したという背景があります。

前述した3名のシェフは、まさにその代表格として、テレビの追い風もありトップシェフに上り詰めたのです。

まとめ

パティシエになるために専門学校にいくべきかどうか。未来のパティシエたちの疑問に対し、経験したからこそわかる先輩やオーナーの意見は「お金に余裕があれば通った方がいい」「別に行かなくてもいい」さまざまです。

これからパティシエになりたい、と考えている人は「学校に行く」「すぐに現場に入る」にそれぞれどんなメリットとデメリットがあるかを知った上で、自分の選んだ道を進んでほしいと思います。

また、今回の記事でも活用した、パティシエの本音に回答したり、質問ができる「パティシエ世論BOX」。

周りに聞きづらい悩みや疑問も、匿名で気軽に投稿できます。

他の人の回答やコメントから、疑問へのヒントが得られるかも…?

あなたもパティシエに関する疑問が生まれたら、気軽に使ってみてくださいね。 転職の相談をする