近年百貨店やブティックでは、初めて目にしたときにパッと目を惹いて語りかけてくるような、デザイン性の高いお菓子が人気を集めています。 その中でも近年特に注目されているものの一つが、『エディブルフラワー』を使ったお菓子。 本記事ではエディブルフラワーの魅力について紹介します。

そもそもエディブルフラワーとは?

エディブルフラワーとは、「edible=食べられる」「flower=お花」のこと。エディブルフラワーとして販売されている食用花は、農林水産省が定めるガイドラインに基づき、食品として安全面に配慮して無農薬で栽培されます。エディブルフラワーとして栽培されていない花は食べることができないので、注意が必要です。

「花を食べる」という文化自体は、約2800年前から存在し、古代インドの砂漠では花が日常的に食べられているものだったそう。古代中国でも不老長寿食などとして親しまれ、日本では江戸時代、菊を食べる文化からはじまったとされています。

のちにアメリカで発祥した、食を彩る「エディブルフラワー」は、1980〜1990年代頃に日本に広まりました。近年ではエディブルフラワーに含まれる豊富なビタミンやミネラルなどの栄養素に注目されるだけでなく、インスタ映えを意識して使われることが増えているのです。

エディブルフラワーの種類と特徴

エディブルフラワーには多くの種類があります。 特にさくらは塩漬けにされるなどして和菓子でも親しまれていますし、バラも、ケーキだけでなくジャムにされているのもよく見られますね。 最近はカーネーションやパンジー、ビオラ、ナデシコも活躍しています。

▲バーベナの花。250種の野生種があるが日本で自生しているのは1種類のみ

味は基本的に苦味や辛味を感じるものが多いですが、種類によっては甘みがあるものも。 バーベナやフェイジョアの花びらは特に甘みを感じられる品種だそう。

▲フェイジョアの花。独特の香りと個性的な甘さをもった実は幻の果物と呼ばれることも

また、エディブルフラワーは味だけでなく香りも個性。花の香りを全面に出すのか、他の材料の邪魔にならないようにあえて無味無臭の花を選ぶのか、などなど、お菓子作りにおいてのエディブルフラワーの活かし方はさまざまです。

要注意!毒性をもつ花

▲アネモネの花。全体に毒があり、茎からでる汁に触れると皮膚炎や水疱をひきおこす

花には毒性をもつものもあり、食べると健康に被害をもたらすことがあります。花の種類によっては自家製で無農薬栽培をしても食べることができないため、注意が必要です。

▲クリスマスローズ。根に猛毒があり、花や茎も触れるだけでかぶれてしまう

毒性をもつ花:アネモネ、夾竹桃、けし、とりかぶと、水芭蕉、推薦、キキョウ、すずらん、ルピナス、クリスマスローズ、アザレア、福寿草、オダマキ、シキミなど

※他にも毒のある花は多くあります。自家製で育てた花を食用にする場合、有毒性がないか必ず確認してください。

「おいしそう」を表現する

ブームといえども、「花を食べる」こと自体はまだまだ一般的ではありません。そんな花の見た目や香り、時には味を、どううまくお菓子に活かすか。それを考えるのもまた、パティシエの楽しみの一つですよね。エディブルフラワーの使い方、実際に花を使われているお菓子を集めました。

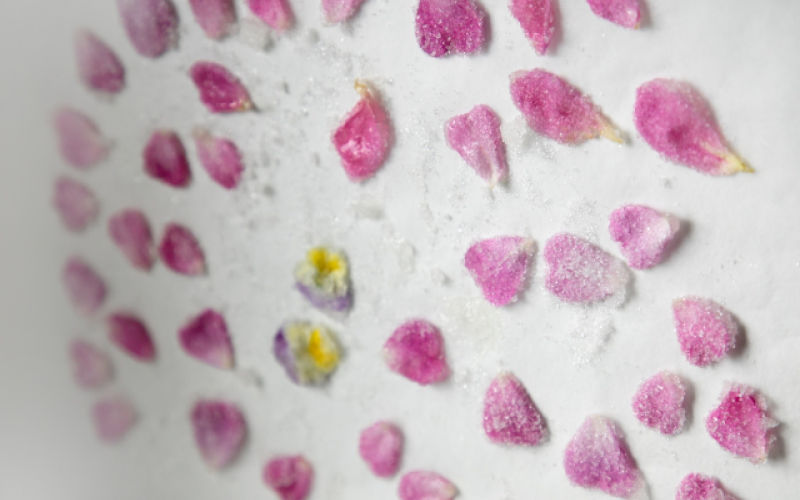

シュガーコートにする

野菜や果物と同じくらい水分量が多い花は、日持ちも長くて5日程度。卵白と砂糖を使ってしっかり乾燥させ、シュガーコートを作って冷蔵保管すると、約二週間程度日持ちします。

添えるだけ、仕上げに

あくまでお花は飾りで、食べなくてもOK。文字通り花を添えることで、主張しすぎない、控えめな華やかさを演出することができます。

生菓子のメインとして

花を食べるの!?という意外性を逆手にとり、花を全面につかったババロア。ダイナミックな見た目や色彩が目を引き、「どんな味がするんだろう?」という想像を膨らまさせ、購買意欲を引き出させるのではないでしょうか。

焼き菓子にも

エディブルフラワーは、生菓子だけでなく、焼き菓子に使われることも。また、生花だけではなく押し花や自然乾燥をさせたドライエディブルフラワーがはりつけられた、クッキーやマカロンも見られます。密封されたドライフラワーは約1年程もつため、扱いやすいのも魅力です。アイデア次第で、いろんな使い方ができるのではないでしょうか。

まとめ

『エディブルフラワー』についてご紹介しました。 日本人にとって、花を食べるという風習はあまり馴染みのないもの。 しかしながら、食花の歴史は深く、その文化が料理の添え物としてだけではなく、お菓子を彩る”食べ物”として全面に出てきています。 今後は花の香りや味も、食材としてよりフィーチャーされるかもしれません。 現在流通している『エディブルフラワー』をはじめ、花という食材に、今後も注目です!