世界各国の有名チョコレートブランドが集結する「サロン・デュ・ショコラ」(主催:株式会社三越伊勢丹)

2020年は1日約1億円を売り上げ大盛況の「アムール・デュ・ショコラ」(主催:株式会社高島屋)

2019年には24億円の売上を記録した「バレンタインチョコレート博物館」(主催:株式会社阪急阪神百貨店)

など、百貨店・大型ショッピング施設では毎年バレンタインイベントが大盛り上がり。日本記念日協会によれば、2020年バレンタインデーの推計市場規模は約1310億円。昨年から比べて約50億円多くのバレンタインマネーが動くと予想されています。

ますますの盛り上がりを見せているバレンタインですが、世の中では「好きな人に贈るもの」「友達と交換するもの」というイベントから、時代とともに少しずつ変化を見せています。

今回、今年は令和最初のバレンタイン!ということで、時代の移り変わりとともに変化してきたバレンタインの歴史についてまとめました。

バレンタインが始まった昭和

「愛を贈るイベント」で全国に浸透!

そもそも、始まりはいつ?

バレンタインデーは、女性から意中の異性にチョコレートを贈る日。

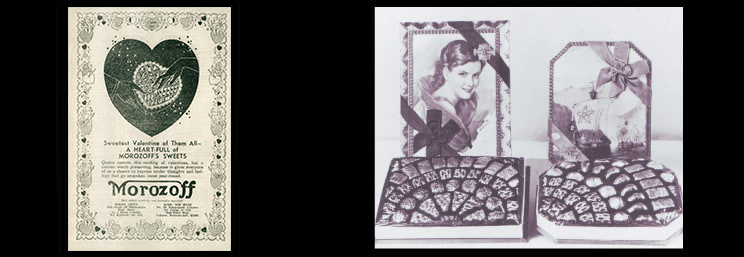

そんな日本独特の形式で根付いたバレンタインの始まりは、昭和7年のこと。神戸市にあるモロゾフの創業者が「ヨーロッパでは2月14日、愛する人に贈り物をする」と友人から聞き、バレンタインギフトを考案したことが発祥だと最近になって分かりました。1935年(昭和10年)、英字新聞に掲載されたモロゾフの広告が、その古い歴史を物語っています。

▲(左)1935年に掲載された新聞広告 (右)戦前に発売されたチョコレート(出典:http://www.morozoff.co.jp/quality/valentine/)

このモロゾフで働いていた菓子職人・原堅太郎さんが創業したのが、現在東京都大田区に本社を置くメリーチョコレートカムパニー。1958年(昭和33年)に日本で初めて百貨店内でバレンタインフェアを企画し、モロゾフが生み出した「バレンタインにチョコレートを贈る文化」を世の中に広めるきっかけになったと言われています。

メディア戦略で「愛を贈る日」が浸透

メリーチョコレートカムパニーが開いた日本初のバレンタインフェアでしたが、売上は50円の板チョコレートが3枚と20円のメッセージカードが1枚。たった170円の売り上げだったそう。2月14日に、好きな人にチョコレートを贈る…なんて意味を、誰も知らなかったので当然です。

その反省を活かし、翌年の1959年(昭和34年)はポスターや広告を使ってメッセージを発信。『女性が男性に1年に1度愛の告白ができる日』のキャッチコピーや、当時斬新なアイデアとして注目を集めた”メッセージが書けるパッケージ”でバレンタインギフトが多くの人に知られました。また1960年(昭和35年)には森永製菓もバレンタイン企画を展開。全国新聞紙に「愛する人にチョコレートを贈りましょう」というキャッチコピーで広告をうちました。

▲1959年・メリーチョコレートカムパニーのバレンタイン企画ポスター(出典:メリーチョコレートカムパニーHP)

この頃の日本は高度成長期の始まりで、テレビが普及。女性誌が次々に創刊され、また当時皇太子だった現上皇の成婚相手が一般出身の女性だったりと、女性の生き方・ライフスタイルが見直されている時でもありました。

「好きな人に勇気を出して告白する」

「女性から愛を表現する」

というバレンタインと時代がフィットして、急速に広まったのではないでしょうか。

平成で様々な○○チョコ出現!

義理チョコは衰退傾向

多様化する○○チョコ…愛のカタチはどんどん自由に

平成に突入すると女性の社会進出はますます加速しました。バレンタインデーでは「愛する人」以外にも「お世話になっている人」への感謝を贈る要素が加わり、職場の男性に贈る”義理チョコ”というものが浸透。恋人や好きな人に贈る”本命チョコ”とは、価格もラッピングも差をつける傾向が目立ちました。

さらに2003年頃(平成15年)からは友情を確かめ合うように”友チョコ”が登場。女性同士、お気に入りのチョコレートを交換するようになりました。この友チョコ需要はバレンタインマネーを支える存在に発展。また男性から女性へ贈る”逆チョコ”、男性から男性へ贈る”強敵(とも)チョコ”なんて呼ばれるものにも広がりを見せました。

様々な用途に広がるバレンタイン。商品も進化する中、本格志向のチョコレートブランドと、安価なチョコで手軽に広く手にとってもらうことを目指す製菓メーカーとに分かれました。

▲ビーントゥバーブランドを立ち上げ、パリのサロン・デュ・ショコラにも出展した明治の「meiji the chocolate」シリーズ(出典:明治製菓HP)

▲義理と分かるユニークなパッケージで箱売り。有楽製菓の「ブラックサンダー」 (出典:有楽製菓HP)

さらに忘れてはいけないのが、TwitterやInstagramなど。SNSの流行とともに「写真映えする」チョコレートが注目を浴び、本格志向にしろ手軽なものにしろ、ビジュアルは欠かせない要素です。

職場のバレンタイン疲れ?

義理チョコの衰退

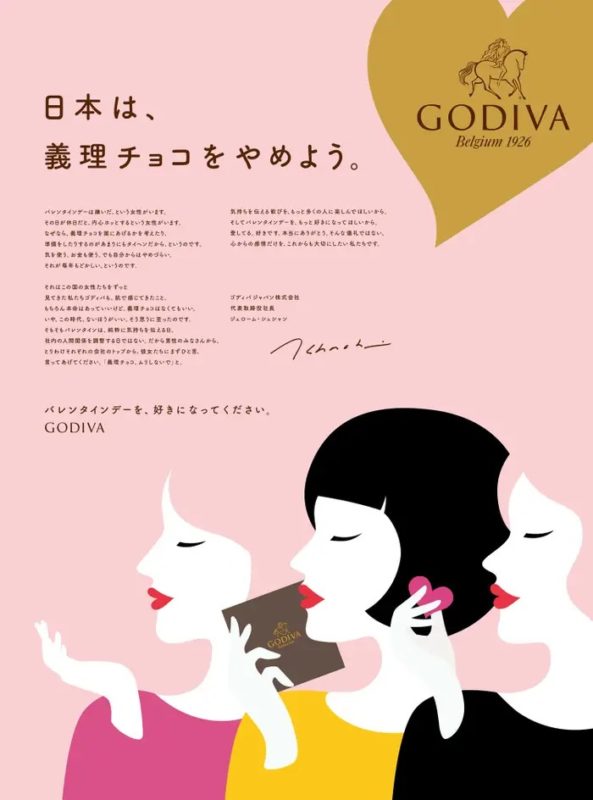

平成が終わりに近づく頃、世界的チョコレートブランドであるGODIVAの「義理チョコをやめよう」という広告に賛否の声が寄せられました。義理チョコが風習として根付いてしまい、強制イベントのようにチョコレートを準備することが億劫になった女性が多いことや、「3倍返しのホワイトデー」を準備するのが億劫になった男性が増えたことが要因だと考えられています。

▲ゴディバ ジャパン

企業でも職場での義理チョコ自粛の動きがあり、今後も義理チョコ文化はなくなっていくのかもしれません。

令和に突入!

バレンタインはどう変わる?

30代の女性が「自分へのご褒美」に

ここからはいよいよ、令和のバレンタイン。今年以降、バレンタインはどんなイベントになっていくのでしょうか?

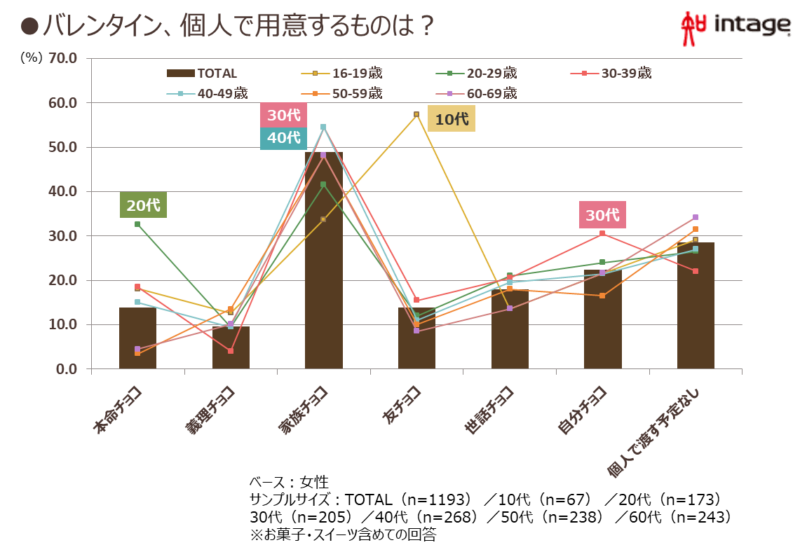

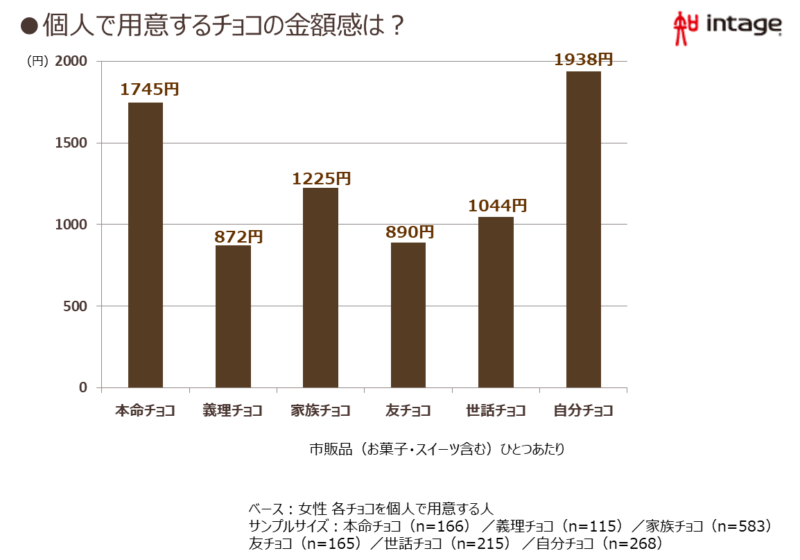

株式会社インテージが全国の男女2400人に行った「バレンタイン意識調査2020」によれば、半数近くの女性が”家族チョコ”を準備するとのこと。次いで購入予定で多かったのが”自分チョコ”。”友チョコ”は10代がダントツですが、20代以降は急激に興味がなくなっている様子。さらに”義理チョコ”は全体の10%以下となり、年齢に関わらず義理チョコには後ろ向きです。

▲出典:イマドキのバレンタイン事情 ~「自分チョコ」「友チョコ」の広がりでますます女子が楽しむイベントに?~(株式会社インテージ)

また「何かしらのチョコレートを買う」と答えた大多数が30代の女性。特に”自分チョコ”にかける予算も一番高く、働く女性や家事・育児で頑張る自分に「ご褒美として」美味しいチョコレートを楽しみにしているのではないでしょうか。

このことから、主な客層が30代女性という百貨店や大型ショッピング施設は”自分チョコ”・”家族チョコ”に一層力を入れ、バレンタインイベントを盛り上げていると考えられます。

昨今、世の中全体の働き方・生き方がさらに多様化し、自分への興味・関心がより高くなっている傾向にあります。バレンタインでも、関係性の薄い大勢に配るよりも「自分」また「周囲にいる本当に大切な人」を大事にするため、チョコレートを購入する動きになりそうです。